Die Geschichte des Philharmonischen Chors Berlin

Der Philharmonische Chor blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die von großen Umbrüchen und geschichtlichen Ereignissen, aber auch von großer Kontinuität in seiner musikalischen und künstlerischen Leistung geprägt ist. Mit nur acht Künstlerischen Leitern in über 140 Jahren steht der Philharmonische Chor für eine große institutionelle Konstante im Berliner Musikleben und zugleich für höchste Qualität und innovative Konzerte.

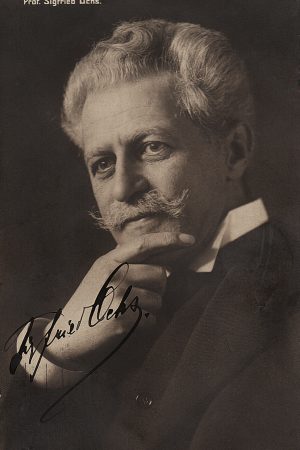

Gegründet wurde der Chor 1882 von Siegfried Ochs zunächst unter dem Namen „Siegfried Ochs’scher Gesangverein“ und nennt sich seit 1886 „Philharmonischer Chor“. Er erstand aus der Initiative des erst vierundzwanzigjährigen Siegfried Ochs, der gegen das akademische Establishment der Berliner Musikhochschulen sich auflehnend, mit seinem frisch gegründeten Chor neue und unbekannte Werke und Komponisten aufführen wollte, um auf diese Weise eine Lücke im Berliner Musikleben auszufüllen. So wurde mit Anton Bruckners Te Deum dem Berliner Publikum bereits 1891 eine Neuheit geboten. Auch der 1894 uraufgeführte Feuerreiter von Hugo Wolf und 1907 die Berliner Erstaufführung von Gustav Mahlers Das klagende Lied zählen dazu – alles Werke, die später ihren Weg ins Repertoire fanden.

In den Jahren 1927–1928 entstanden einige Aufnahmen mit dem Philharmonischen Chor für Electrola, worunter die Einspielung von Saul die erste einer Komposition von Heinrich Schütz überhaupt darstellte.

Eine entscheidende Zäsur für den Chor wie für alle Kultureinrichtungen war die Zeit unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg. Da sich große Konzerte nicht mehr alleine aus Chorbeiträgen und Spenden finanzieren ließen, entstand eine enge Verbindung mit der Berliner Musikhochschule. „Die Bindung wählte Siegfried Ochs nicht nur aus materiellen Überlegungen, sondern trug damit auch der Tatsache Rechnung, dass der Philharmonische Chor Berlin qualitativ an einer entscheidenden Schnittstelle zwischen Laien- und Profimusizieren angelegt war“. Diese Herausforderung besteht bis zum heutigen Tag fort.

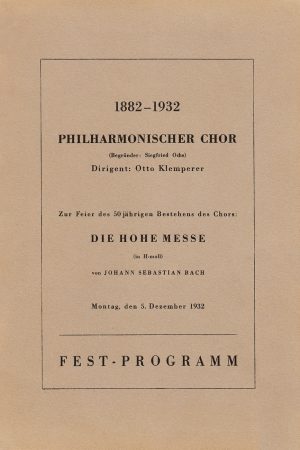

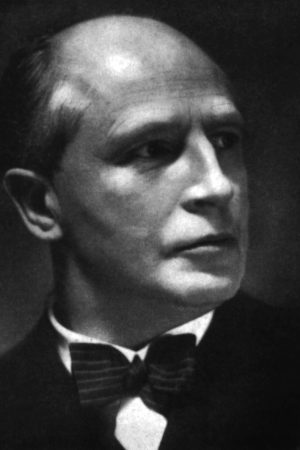

1929 übernahm Otto Klemperer die Leitung des Philharmonischen Chores, die er bis zu seiner Emigration 1933 innehielt. Vor allem mit der Uraufführung von Paul Hindemiths Oratorium Das Unaufhörliche, die Klemperer 1931 nach Berlin holte, setzt sich die Tradition der Aufführung zeitgenössischer Musik fort.

„Die rassistische und antimoderne Kulturgängelung der Nationalsozialisten traf den Philharmonischen Chor Berlin in seinen Fundamenten. Er wurde zu einem wesentlichen Teil vom gebildeten jüdischen Bürgertum Berlin getragen (…). Dass gerade diese engagierten Mitglieder den Chor verlassen sollten, damit er weiter bestehen konnte, ging an die Kernsubstanz, personell und ethisch.“

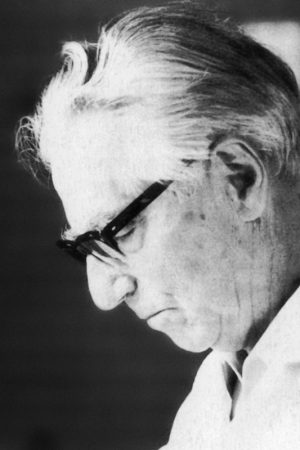

Nach Carl Schuricht (1933–35) und Günter Ramin (1935–43), die den Chor in einer Zeit größter Spannung und Umbrüche, bedingt durch die nationalsozialistischen Rassevorgaben und damit einhergehender Verstörung der bürgerlich-jüdischen Basis des Chores führten, übernahm der Komponist und Dirigent Hans Chemin-Petit 1943 den Chor und leitete ihn bis zu seinem Tode im Jahr 1981. „Mit seinem Namen verband sich eine ähnlich bestimmende Ära wie mit dem des Chorgründers Siegfried Ochs. Der Chor konnte sich beim Wiederaufbau nach Nationalsozialismus und Krieg (…) auf eine künstlerische Kontinuität verlassen.“ Rund 20 verschiedene zeitgenössische Werke erarbeitete Hans Chemin-Petit mit dem Philharmonischen Chor, darunter Arthur Honeggers König David und Boris Blachers Der Großinquisitor sowie viele Uraufführungen von Werken Chemin-Petits’ selbst, u. a. seiner Kassandra.

Von 1982 bis 2002 wurde der Chor durch Uwe Gronostay als Künstlerischem Leiter geprägt. Die Ära Gronostay ist gekennzeichnet durch die umfassenden Änderungen, die durch die Wiedervereinigung Deutschlands auch auf das Musikleben Berlins zukamen und die damit einhergehenden notwendigen Reformen und Modernisierungen. „Allein die neue Verortung des Chores im Musikleben Berlins und in den europäischen Zusammenhängen bedeutete strategisch, organisatorisch und küntlerisch eine enorme Leistung.“

Unter seiner Leitung konnte der Chor sein Aufgabengebiet und seinen Aktionsradius im europäischen Raum erweitern und erhielt ein professionelles Profil, durch das die traditionelle Chorsymphonik neue Impulse bekam. Ur- und Erstaufführungen waren ein leidenschaftliches Anliegen Gronostays. Darüber hinaus waren es seine herausragenden musikalischen Interpretationen, durch die der Chor in diesen beiden Jahrzehnten von Publikum und Presse bejubelten Glanz erhielt.

Seit der Saison 2003/2004 lag die Künstlerische Leitung des Philharmonischen Chores Berlin in den Händen von Jörg-Peter Weigle, der zugleich Professor und Rektor a. D. an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ war. Unter seiner Leitung konnte der Chor im Dezember 2007 sein 125-jähriges Jubiläum mit der Aufführung von Beethovens Missa solemnis feiern. Bereits mit seinem ersten Konzert als künstlerischer Leiter im November 2003 zeigte Weigle, dass ihm die Erweiterung des Repertoires für den Chor und das Publikum wichtig war.

Anknüpfend an seine Vorgänger – insbesondere Siegfried Ochs, Hans Chemin-Petit und Uwe Gronostay – begeisterte er die Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder mit neuen Werken und „Ausgrabungen” vergessener Musik. Beispiele dafür sind die Wiederentdeckung des Oratoriums Ruth von Georg Schumann, die Wiederaufführung der Großen Messe von Walter Braunfels, das selten gesungene Polnische Requiem von Krzysztof Penderecki oder Franz Schmidts Das Buch mit sieben Siegeln. Hinzu kamen die Uraufführung des 2008 vom Philharmonischen Chor in Auftrag gegebenen Werkes Miletus von Bernd Franke sowie die Aufführung der Matthäus-Passion des schwedischen Komponisten Sven-David Sandström im Jahr 2014 gemeinsam mit Stefan Parkman und dem Akademischen Kammerchor Uppsala.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten endete im Jahr 2025 seine Zeit als Künstlerischer Leiter des Philharmonischen Chores Berlin. Für seine Verdienste als langjähriger Künstlerischer Leiter wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des Chores verliehen.

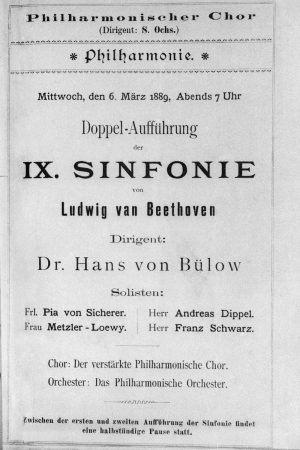

Der Name des Philharmonischen Chores zeigt seine enge Verbindung mit dem Philharmonischen Orchester Berlin, besser bekannt unter dem heutigen Namen Berliner Philharmoniker. Mit Hans von Bülow, der die Leitung des Orchesters 1887 übernahm, entstand eine intensive Zusammenarbeit, die in der gemeinsamen Geschichte beider Ensembles immer wieder fortgesetzt wurde. Bereits in den ersten Jahren konzertierte der Philharmonische Chor mit den Dirigenten Richard Strauss und Arthur Nikisch. Mit Claudio Abbado wurden etliche gemeinsame Konzerte bestritten, u. a. Mendelssohn Bartholdy „Lobgesang“-Symphonie und Schönbergs ,Gurrelieder‘ in Berlin, Wien und Frankfurt a. M.. Bis heute wurde und wird der Chor immer wieder von den Berliner Orchestern, die in der Philharmonie und im Konzerthaus konzertieren, zur Mitarbeit eingeladen und war dabei Partner von Dirigenten wie Riccardo Chailly, Vladimir Ashkenazy, Kent Nagano, Michael Schønwandt, Gerd Albrecht, Claus Peter Flor, Lord Yehudi Menuhin, Antal Dorati, Eric Ericson, Lothar Zagrosek, Iván Fischer und Stefan Parkman. Eine große Ehre für den Chor war die Mitwirkung am offiziellen Festakt zum 25. Jahrestag des Mauerfall in 2014, die Mitgestaltung des Festkonzert zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit 2015 mit der Berliner Erstaufführung von Jan-Müller Wielands ,Egmonts Freiheit‘ oder ,Böhmen liegt am Meer‘ sowie die Beteiligung am Festakt zur Eröffnung des Lutherjahres 2017 mit einer Live-Übertragung im ZDF.

Durch seine hohe musikalische Qualität und sein Engagement für zeitgenössische Chormusik, Wiederentdeckungen und Nachwuchsförderung hat der Chor große öffentliche Anerkennung erfahren. Seit seiner Gründung ist dies Motivation und Auftrag, dem sich der Philharmonische Chor Berlin immer wieder neu stellt.